Über das Leben und Werk von Eustachius Gabriel ist wenig bekannt. Das liegt auch daran, dass er von der Forschung „erst sehr spät und nur zögernd zur Kenntnis genommen“ wurde, wie Bruno Bushart konstatiert.[1] Bekannt ist, dass Gabriel am 20. September 1724 in Unterschwarzach bei Bad Waldsee in Oberschwaben als „Waldburg-Wolfegg-Waldseeischer Untertan“ geboren und getauft wurde.[2] Über seine Ausbildung ist nichts überliefert, es wird allerdings vermutet, dass er seine Lehrzeit in Oberschwaben, möglicherweise bei Gabriel Weiß im nahen Wurzach oder bei Joachim Früholz in Weingarten verbrachte.[3] Dass er jedoch eine Ausbildung absolvierte, gilt als sicher, da er 1757 – als er sich aus der Leibeigenschaft loskauft – einen Nachlass von 150 Gulden für die „Erlehrnung seiner Profession“ erhält. Auch die Art der Ausbildung präzisiert das Amtsprotokoll der Grafschaft Waldsee: Er bezeichnet ihn als „Eustachi Gabriel […], seiner Profession ein Mahler“.[4]

Nach seiner Ausbildung arbeitete er möglicherweise bei Matthäus Günther in Augsburg, wo er in den Jahren 1744 bis 1747 dessen Werkstattmaterial sowie die Arbeiten von Johann Evangelist Holzer kennenlernte.[5] Insgesamt lässt sich feststellen, sind die Vorbilder und Einflüsse auf Gabriels Schaffen vielfältig und reichen von zeitgenössischen Malern wie Matthäus Günther, Johann Evangelist Holzer, Johann Georg Bergmüller, Gottfried Bernhard Göz, Philipp Andreas Kilian, Franz Joseph Spiegler, Cosmas Damian Asam, Franz Anton Maulbertsch,[6] Paul Troger bis zu italienischen Malern wie Sebastiano Ricci, Nicola Grassi, Giovanni Battista Pittoni, Giovanni Battista Piazetta oder Giovanni Battista Tiepolo. Während Gabriel die Arbeit der italienischen Künstler wahrscheinlich nur von Nachstichen kannte, waren ihm die Arbeiten der deutschen Maler auch durch persönliche Anschauung vertraut.[7]

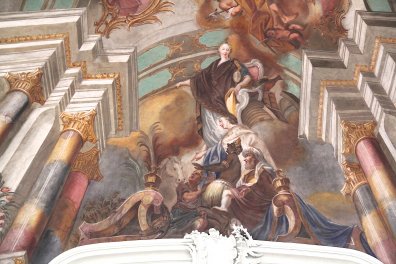

Gabriel zeichnet sich durch eine „kompilatorische[…] Schaffensweise“ aus, die auf einer „wohlsortierte[n], moderne[n] Vorbildersammlung“ beruhte und die eine rasche Arbeitsweise erst ermöglichte.[8] Virtuosität wird ihm besonders in der perspektivischen Architekturmalerei zuerkannt, in dem auch ein Erbe seiner Tätigkeit bei Matthäus Günther gesehen wird. So besteht „sein Können im Aufreißen der Gewölbe und in der illusionistischen Überleitung in die Regionen des Himmels mittels Balustraden, Volutenkonsolen, blumengeschmückten Vasen, Blütengirlanden, Pfeilern oder hohen Bogenstellungen“.[9] Diese Elemente der Himmelsöffnung finden sich auch im Deckengemälde der Heiliggeistkapelle des Grazer Domherrenhofs, das dem Chorfresko der Pfarrkirche in Reute ähnelt. Von dort übernimmt er zum Beispiel auch die Darstellung der Personifikation der Fides, die er in Graz in die Personifikation Europas umwandelt, wodurch seine kompilatorische Schaffensweise deutlich wird.[10]

Die Darstellung von Erdteilpersonifikationen konnte Gabriel bisher nur in einem Fall nachgewiesen werden: nämlich in der Grazer Heiliggeistkapelle aus den Jahren 1770 und 1771, wo die Erdteile im Kontext der Heiligen Dreifaltigkeit auftauchen.[11] Zwar wurde Gabriel auch die Ausmalung der Pfarr- und ehemaligen Wallfahrtskirche St. Johannes Evangelist in Michelwinnaden in der Nähe von Bad Waldsee in Oberschwaben von Otto Frisch zugeschrieben,[12] allerdings wird diese Zuschreibung von Bruno Bushart zurückgewiesen, da die Fresken „an keiner Stelle dessen um 1760 bereits ausgeprägte Handschrift und vertrauten Motivschatz erkennen“ lassen. Da die Gemälde qualitativ unter Gabriels Niveau stehen, vermutet Bushart ihren Autor unter „älteren Lokalmeistern in der Art des Gabriel Weiss in Wurzach“.[13] Folglich handelt es sich nach heutigem Forschungsstand bei den Deckenfresken in Graz um die einzige Darstellung von Erdteilallegorien innerhalb Gabriels Werk. Darüber hinaus war er in Graz das erste Mal für den Jesuitenorden tätig.[14] Zwar wurde Gabriel 1772 noch mit dem Auftrag betraut, das Auditorium der Jesuiten in Laibach auszumalen, allerdings verstarb der Künstler noch bevor er seinen Lohn für seine Arbeiten erhalten konnte. Darüber hinaus haben sich die Ausmalungen nicht erhalten, was zeigt, dass das Werk Gabriels bis heute unvollständig und noch nicht bis zur Gänze erforscht ist.[15]

Es lässt sich jedoch festhalten, dass Gabriel in der ersten Hälfte seiner Schaffensphase in Süddeutschland, besonders im Raum Oberschwaben tätig war. Nach 1767 lassen sich von ihm keine Werke mehr in seiner Heimat ausmachen. Bis zu seinem Tod im Jahr 1772 war er zuerst in Kärnten und dann in der Steiermark tätig, blieb aber bis zu seinem Tod seiner alten Heimat sehr verbunden.[16]

[1] Bushart 1995, 178. Zur Forschungslage siehe ebd. 178–181.

[2] Bushart 1995, 181. Vgl. Bushart 1996, 115; Frisch 1982, [1].

[3] Vgl. Frisch 1982, [2]; Bushart 1995, 182; Bushart 1996, 115.

[4] Bushart 1995, 222 (Anlage II: Entlassung aus der Leibeigenschaft 1757). Vgl. hierzu Bushart 1995, 183; Bushart 1996, 115.

[5] Vgl. Bushart 1996, 115. Dies folgert Bushart, denn die „intime Kenntnis des Skizzenvorrats Matthäus Günthers macht einen Aufenthalt um 1744/47 in Augsburg und wohl auch zeitweilige Mitarbeit in Günthers Werkstatt wahrscheinlich“ (Bushart 1995, 182).

[6] Die österreichische Forschung bezeichnete Gabriel bereits im 19. Jahrhundert als Schüler Maulbertschs. Vgl. Bushart 1996, 116; Bushart 1995, 179.

[7] Vgl. Bushart 1996, 115–116, 440; Bushart 1995, 177–178.

[8] Bushart 1996, 116–117.

[9] Bushart 1996, 117.

[10] Vgl. Bushart 1995, 217.

[11] Vgl. Bushart 1995, 216–217.

[12] Vgl. Frisch 1982, [3]. Dort ist auf dem Deckenfresko „die Vision des Evangelisten Johannes“ dargestellt, in der er „Maria erblickt, die von Vertretern der vier damals bekannten Erdteile Europa, Asien, Afrike [sic!] und Amerika verehrt wird“ (ebd.).

[13] Bushart 1995, 200.

[14] Vgl. Bushart 1995, 186.

[15] Vgl. Bushart 1995, 186, 218.

[16] Vgl. Bushart 1995, 185. Zur Verbundenheit mit seiner Heimat siehe das Testament, vgl. ebd., 175–178.

Zuletzt aktualisiert am: 20.03.2016